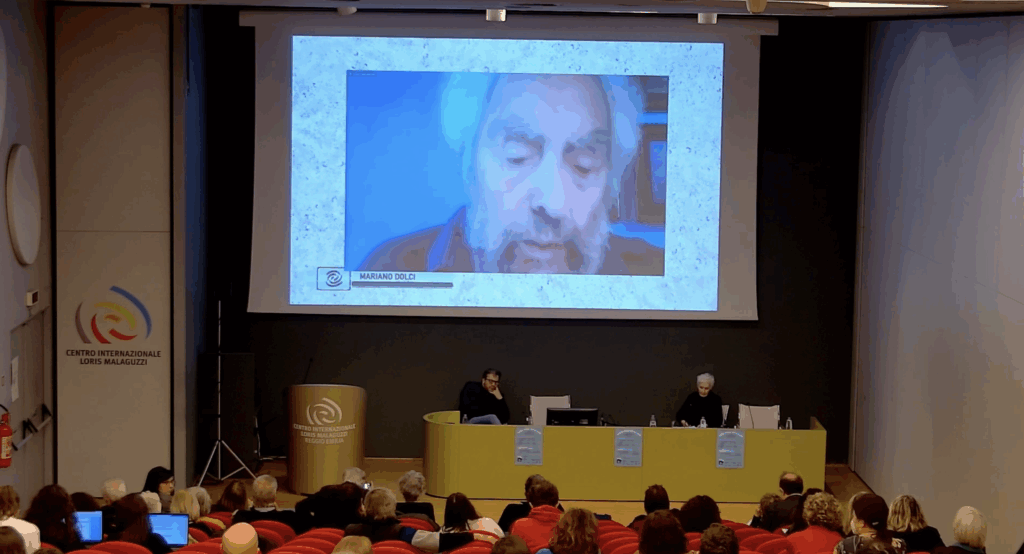

Trascrizione dell’intervento tenuto in occasione del convegno “Teatro Spazio Gioco Vita. I formidabili 70s a Reggio Emilia”, nell’ambito della mostra “Marionette e Avanguardia”, marzo 2024.

Vorrei iniziare questo breve intervento ricordando come l’imperatore Marco Aurelio introduce la sua raccolta di pensieri filosofici. Lui nomina uno ad uno: genitori, antenati, maestri, amici, conoscenti e tutti coloro con cui si sentiva in debito, ringraziandoli e specificando la natura del debito, ossia le qualità che gli avevano trasmesso. L’imperatore filosofo aveva già capito che l’identità consiste in una costruzione lungo il tempo dovuta alle relazioni con altre identità.

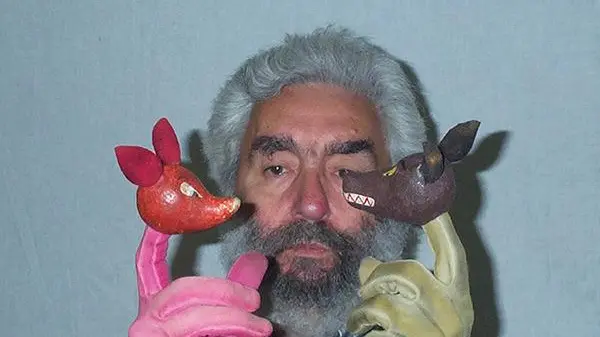

Ispirarmi all’imperatore filosofo vuole essere un segno della consapevolezza che quanto vi è in me di positivo, è dovuto all’influenza delle persone che ho conosciuto. L’elenco dei debiti anche fosse limitato ai soli anni ’70 sarebbe veramente troppo lungo e dunque mi limito a ricordare solo tre nomi che hanno una evidente attinenza con il tema che mi è stato proposto: “I formidabili anni ’70”. Parlo di Otello Sarzi, coraggioso partigiano che mi ha trasmesso una immagine straordinariamente elevata del teatro di burattini, in cui i suoi ideali di pace e di solidarietà erano sempre chiaramente sottintesi. Come secondo nome, ringrazio ovviamente Loris Malaguzzi. E come terzo Gianni Rodari.

L’influenza di queste personalità è stata tale da provocare drastici cambi di direzione nella mia vita. Per seguire la compagnia di Otello ho infatti abbandonato l’insegnamento della matematica, che pur mi affascinava, per diventare burattinaio professionista. Qualche anno dopo, a Reggio Emilia, ho lasciato il professionismo per dedicarmi all’introduzione dei burattini, nelle scuole.

Del debito verso Loris Malaguzzi mi limito a dire che vorrei essere un giorno per qualcuno, quello che Malaguzzi è stato per me. In venti anni a contatto con lui, e assistendo alle riunioni settimanali dell’equipe pedagogica, ho riempito vari quadernoni con i suoi pensieri, che dopo anni non hanno mai finito di trasmettermi riflessioni e conoscenze. In questo momento guardo questi quadernoni con nostalgia su di uno scaffale di fronte a me. Loris aveva un forte senso ironico, e gli piaceva citare Gaston Bachelard dicendo: “Affinché l’educazione abbia successo è necessario avere un pagliaccio in tasca”. Sempre in questo senso citava lo psicologo Urie Bronfenbrenner: “Affinché l’educazione trionfi, si deve avere, almeno, un matto che ci sorprenda”. Per Loris era necessario “uno scherzo per essere serio”.

Rodari mi ha fatto prendere coscienza che il mio specifico, per quanto esiguo, faceva parte di un grande rinnovamento che interessava gli insegnanti italiani.

Nel 1970 la nostra compagnia di burattinai fu invitata a Reggio per una tournée nelle scuole comunali dell’infanzia. Personalmente, ero piuttosto preoccupato di affrontare, per la prima volta, un pubblico di così tenera età. Avevo, almeno in parte, i pregiudizi di quel tempo, e mi chiedevo: “Ma i bambini capiranno?” Pregiudizio che è in contrasto con un altro tuttora vivo: “Burattini? Roba per bambini”. Era evidente che dovevo ancora riflettere, sia sull’immagine corrente di burattino, che su quella di bambino. Dovevo riflettere anche sul lessico e approfondire cosa significa “capire” riferito ad un fatto artistico. Insomma cosa vuol dire chiedere: “Voi avete capito Beethoven o Picasso?”

In quei tempi di “contestazione globale”, ad ogni nostro spettacolo era di prammatica far seguire un dibattito con gli spettatori. Ero abituato a questi incontri ma a Reggio, sia i commenti delle educatrici, come le loro domande, erano diversi dal solito e ispirati da una grande curiosità. Le osservazioni che facevano erano rivelatrici: “questi strumenti sono pericolosi, le vernici sono tossiche… Perché infatti, mi chiedevo, i burattini non potevano trasferirsi dalle mani degli adulti a quelle dei bambini, conservando le stesse proprietà comunicative?

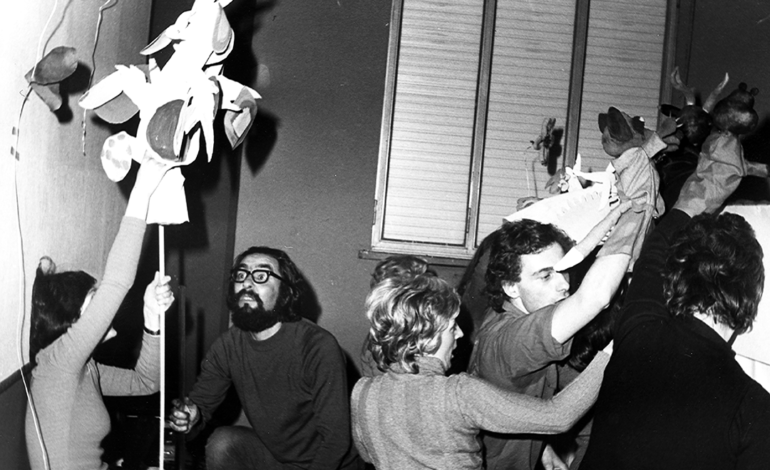

Nel 1970 Malaguzzi aveva organizzato, per le educatrici delle scuole d’infanzia di Modena e Reggio, un corso di aggiornamento sulle potenzialità dei burattini in educazione. A quell’epoca era piuttosto originale, da parte di una amministrazione seria, affidare a dei burattinai un aggiornamento su temi pedagogici. Sarà poi ancora più originale la convenzione firmata poco dopo, tra l’amministrazione comunale e la nostra compagnia per garantire il prosieguo della nostra consulenza all’interno delle scuole. Gli incontri del corso si svolgevano in una sede quanto mai suggestiva, ossia sul palcoscenico inclinato del teatro Municipale (ora “Romolo Valli”) a sipario chiuso. Tenevamo il Corso, principalmente Otello Sarzi, suo figlio Mauro ed io. Devo dire che Malaguzzi era sempre presente e ci interrompeva continuamente per piegare, per indirizzare, il nostro sapere, secondo lui prezioso, ma del tutto empirico, verso i problemi concreti della pedagogia quotidiana. Al termine degli incontri, trascorrevo, quando potevo, il tempo libero nelle scuole discutendo con le educatrici su come dare seguito in concreto, alle suggestioni espresse da Malaguzzi e cercavo di trovare soluzioni, come se fossi una specie di consulente tecnico di burattini.

A questo punto dovrei aggiungere, tra i maestri significativi con i quali mi sento sempre in debito, quasi si trattasse di una persona, la città di Reggio Emilia nel suo insieme con tutti i suoi abitanti, la sua straordinaria cultura, la sua storia. Visitando le scuole ero spesso invitato a proseguire le conversazioni con le educatrici. Iniziai dunque anche ad avvicinarmi alla storia e alla cultura reggiana e, trovandomi praticamente in un mondo di sole donne, soprattutto a quella femminile. Capii che le donne con cui discutevo, non erano costrette, come altrove, a separare lavoro ed impegno politico. Impegnarsi nella realizzazione di scuole sempre più belle, era allo stesso tempo anche una realizzazione politica personale.

Con l’incoraggiamento di Malaguzzi, e grazie alla disponibilità delle educatrici, tentavo di trovare i giochi più congeniali per far scoprire ai bambini le proprietà comunicative dei burattini. Si trattava di effettuare una “traduzione”. Era evidente che Malaguzzi era l’anima di un importante processo d’innovazione, ma anche che la sua immagine di bambino e di scuola erano congeniali a tutta una città. Posso ricordare in proposito qualche episodio significativo: ricordo una volta quando, in un grande negozio di articoli per artigiani, mi apprestavo a pagare il materiale scelto, il cassiere mi disse: “Ma è per le nostre scuole? (e sottolineo quel “nostre”), e allora niente; per le nostre scuole, questo e altro”. In un altro negozio, un genitore, addetto ai depositi mi mostrò uno strano tubo di plastica: “Vede, si divide, chissà cosa succede se infilo dentro una pallina da questa parte, e poi dall’altra; l’ho conservato per darlo a lei da portare nelle scuole”.Quando riferii questo episodio a Loris la sua reazione fu “è vero, i bambini devono fare per capire. Forse è necessario dare anche una pallina ad un bambino perché capisca cosa è un tubo”. A questo proposito, il noto pedagogista americano H. Gardner scriveva nell’introduzione al libro sulle scuole reggiane pubblicato negli Stati Uniti: “Dewey parlò a proposito dell’educazione progressista per decine d’anni ma la sua scuola durò quattro anni scarsi. …. La straordinaria vitalità dell’esperienza di Reggio si spiega con il suo radicamento nella città, nelle solidarietà attive dei cittadini e delle famiglie fatte coprotagoniste del progetto educativo e culturale. In nessun altro paese si troverà una relazione così diretta, una simbiosi tanto naturale tra gli assunti filosofici e la loro pratica attuazione…….. Moltissimo è stato scritto a proposito dei metodi dell’educazione progressista ma raramente l’educazione progressista è stata veramente attuata.” “Chissà come mai proprio qui a Reggio” ironizzava Malaguzzi: “forse perché qui c’è aria buona…”

Nel 1973, conducevo giochi sull’espressione spontanea con i bambini delle scuole e poi nei nidi che erano stati da poco costituiti a Reggio, (già un anno prima della Legge nazionale). Queste attività interessarono i curanti dell’allora Ospedale Psichiatrico Provinciale. Fui dunque invitato a tentare di trasferirle a gruppi di pazienti, sempre sotto tutela medica, e questa attività durò per più di dieci anni. Ringrazio qui la dottoressa M. Pia Prodi per aver permesso nel suo reparto, e sempre presenziato a questa forma d’incontro. La stessa richiesta mi fu poi fatta dal Manicomio Criminale, dai Centri Diurni psichiatrici, dalle carceri. Le cose andarono bene ma qualche centinaio di ricoverati non potevano partecipare al “gruppo burattini” perché certificati come “coatti” e dunque potevano uscire dal loro reparto solo se accompagnati da un infermiere o da un parente. Gli infermieri avevano spesso difficoltà ad assentarsi, e a ciò pose rimedio una telefonata della Direzione ai reparti, nominandomi “parente” sul campo di qualche centinaio di pazienti “coatti”: potevo prelevarli ed accompagnarli io.

A Reggio i pazienti facevano sempre parte della comunità e in alcuni paesi della provincia venivano fatti uscire per partecipare alla vendemmia, considerata evidentemente una attività identitaria di tutta la comunità.

Nei primi anni 70, dunque prima della promulgazione della Legge Basagtlia,i pazienti del nostro gruppo burattini animati da Jimmy Marinelli prepararono un carro per partecipare ad una sfilata di carnevale a Scandiano. Addobbarono il carro agricolo dell’ospedale con una grande struttura in cartapesta, mentre altri 6-8 persone giravano con il mio drago, una sorta di una maschera collettiva. Vincemmo il secondo premio e ci invitarono a partecipare alle altre future edizioni. La paziente, che ritirò il premio chiusa da decenni, chiese” Ma perché dobbiamo rivederci solo il prossimo anno?” Ed ancora, con i pazienti costruimmo dei burattini giganti che erano caricature dei vari personaggi importanti del personale medico che sfilarono nell’ospedale ed anche un grande pupazzo di materiale di recupero. Questo pupazzo fece il giro dei reparti, i pazienti appiccicarono foglietti di carta con scritto ciò che avrebbero voluto bruciare, e poi il pupazzo venne effettivamente bruciato nel giardino tra musiche e balli festosi.

Un fatto incredibile avvenne dopo il “golpe” in Cile (1973). Alcuni pazienti notarono la mia commozione, perché da settimane non avevo notizie di mia sorella che risiedeva a Santiago con la sua famiglia. I pazienti mi proposero di stendere una lista di volontari partigiani disposti a recarsi in Cile a combattere la guerra contro i golpisti. L’unico interrogativo angoscioso che li assillava era se in Cile si sarebbero trovate le medicine loro rigorosamente prescritte.

Nelle scuole mi rendevo conto che venivo a contatto con un altro pregiudizio della nostra cultura: si ritiene comunemente che chi ha una competenza in una materia, sia per questo già preparato ad insegnarla. Non è certo così, si tratta di capacità diverse, soprattutto a contatto con fasce di età sempre più precoci. Non si tratta di travasare un sapere già costituito, ma di organizzare un contesto dove il bambino possa, affiancato da adulti competenti, scoprire ed edificare da sé le sue conoscenze. Si tratta di un processo individuale che però si può costruire e sviluppare solo se in gruppo. Affiancare i percorsi gioiosi degli alunni verso la conoscenza, è per l’adulto molto più difficile che impartire lezioni, ma è tanto più ripagante.

Platone già diceva: “Comprendere dà gioia” e a questo dovremmo tendere: permettere e favorire questa gioia. E nel contempo impareremo anche noi: poiché quando mi accorgo che un bambino ha capito una cosa, vuol dire che ho imparato una cosa anche io. Per Plutarco insegnare non significava travasare contenuti ma “accendere un fuoco”. E dopo di lui Rousseau, padre della pedagogia moderna: “Ogni volta che spieghiamo una cosa ad un bambino gli togliamo il piacere di una scoperta”. È impressionante di quante amnesie è costellata la storia della pedagogia, per cui tanti elementi apparentemente semplici, ovvi, sono stati rimossi per puntualmente essere riscoperti dopo secoli come innovativi. Se il mio corpo mi darà ancora qualche anno di vita e se rallenterà il mio processo di rincitrullimento già avanzato, mi piacerebbe studiare la storia della pedagogia sotto questo aspetto e ricordare quante conquiste siano state ignorate per secoli o millenni, prima di essere riscoperte come grandi novità. In fondo, come si evince dalla dichiarazione di J. Bruner, cittadino onorario di Reggio e grande amico delle nostre scuole: “Qualsiasi bambino di qualsiasi età è in grado di capire qualsiasi problema per quanto complesso”, si tratta dunque di un effettuare una sorta di “traduzione”. Dico “traduzione” poiché è proprio di linguaggi che parliamo, ma il problema è principalmente nostro, di noi adulti, non dei bambini. Il loro linguaggio, come per geniali artisti e scienziati, è il gioco. Mi pare che fosse un giornalista in visita a Reggio, a dichiarare: “Più conosco la pedagogia di Reggio e più mi si sfuma la separazione tra infanzia e grande cultura”. L’artista e lo scienziato hanno saputo conservare atteggiamenti infantili verso la realtà. “La scienza è un grande gioco” (A. Einstein). Si tratta di qualità del tutto opposte all’infantilismo.

Malaguzzi voleva e sapeva circondarsi di persone dalle formazioni più diverse, sempre interessato a tenere conto delle differenze. L’attenzione per tutti i linguaggi espressivi non si esauriva in lui in una raccomandazione teorica, ma si affermava anche in provvedimenti amministrativi concreti. Ricordo una sua significativa dichiarazione: «Non si può fare un grande atto di intelligenza senza la sua espressività e viceversa». Tra l’altro, erano presenti in ogni scuola diplomati provenienti dal liceo artistico o della scuola d’arte, chiamati a lavorare a diretto contatto con i bambini e con le educatrici sui diversi linguaggi espressivi. Queste figure furono poi nel 1972 istituzionalizzate con il nome di “atelieristi”. Ogni scuola reggiana ha da sempre un atelier dove tutti i linguaggi, compresi quelli considerati artistici, possono essere coltivati con la stessa dignità e intrecciati tra di loro e con altre attività della scuola. Come scrisse Gianni Rodari: “Non perché un giorno qualcuno diventi artista ma perché nessuno resti schiavo”.

Nel 1972 Gianni Rodari fu invitato a tenere il “Corso di Fantastica” in cui anche i burattini furono oggetto di discussione, tra gli stimoli per l’invenzione di storie. Non credo che sarei in grado di rievocare l’atmosfera di giocoso ed intenso lavoro di quei giorni e d’altronde sarebbe inutile, avendolo già fatto Rodari stesso («…una delle settimane più belle della mia vita…»).

Tornando alla mia storia, il mio impegno era pur sempre un volontariato. Dopo alcuni mesi fui pagato saltuariamente dal teatro. Ma continuare così poteva configurarsi come sfruttamento di un lavoratore. Un simpatico sindacalista, sopranominato “Squalo”, trovò l’espediente risolutivo e fui dunque assunto con la qualifica di “Bidello giornaliero” che almeno mi autorizzava di entrare nelle scuole. Dopo qualche mese fui anche “promosso” a “Bidello giornaliero” ma “equiparato ad avventizio”. Naturalmente continuavo tranquillamente a fare il burattinaio. L’inclusione di un “Burattinaio Municipale” nell’organico fu poi definita da Gianni Rodari “un atto di creatività burocratica”, accostando due parole non frequentemente legate tra loro. Ancora più stupefacente era la qualifica di Guido Zannoni, a cui devo molto, che ha diretto, per anni, il prestigioso teatro Municipale di Reggio, iscritto nell’organico come: “autista sanitario distaccato presso il teatro con mansione di direttore”. “The right man in the right job” come dicono gli anglosassoni. Se c’è una volontà politica si trova il modo. La mia situazione fu poi normalizzata con la creazione di un “Laboratorio di animazione teatrale” al servizio di tutte le Scuole dell’Infanzia e dei Nidi Comunali. Come poi ebbe a dire sempre Rodari: «E dove se non a Reggio?». Ho diretto il “Laboratorio” fino al mio pensionamento, direzione facile da condurre essendo io l’unico suo dipendente.

La preziosa collaborazione, per alcuni anni, tra il teatro Municipale e gli amici della compagnia “Teatro Gioco Vita” mi permise poi di riflettere su come trasferire la mia esperienza in altri ordini di scuole.

Fin da quando avevo la qualifica di “bidello giornaliero” sono stato spesso invitato, anche all’estero (Svezia, Germania (Est e poi Ovest), Belgio, Svizzera, Spagna, Corea, Uruguay, Burkina Faso), a fare conferenze, tenere corsi e a scrivere articoli in riviste specializzate sul “Reggio Approach” visto dal mio particolare specifico. Per sei anni sono anche stato invitato a tenere regolarmente corsi all’Università di Urbino su: “Il teatro d’animazione in educazione e nel sociale”. Il libro che ho scritto è tutt’ora adottato come libro di testo in due università. Dovunque però non mi è stato mai chiesto se avessi una laurea, che in effetti non ho: venivo da Reggio Emilia, lavoravo nelle sue scuole dell’infanzia a contatto con l’equipe di Malaguzzi e dunque questo è sempre stato un titolo sufficiente, una garanzia.

C’è una evidente contiguità tra l’immagine malaguzziana del bambino dai cento linguaggi e il teatro, il linguaggio più pluricodice inventato dall’umanità, poiché al suo interno può contenere tutti gli altri. L’origine del teatro, e soprattutto quello di animazione, ci ricongiunge, dunque, al bambino.

La tendenza all’autonomia dei burattini, il prevalere cioè dei significanti sui significati, non è certo un inconveniente nella espressione artistica, al contrario. Anzi, per Jean Baudrillard raggiungeremmo “seduzione” proprio quando: «… i segni si mettono a camminare per conto loro, sfuggendo alle intenzioni e ai progetti comunicativi di chi intendeva servirsene.» Tra le esperienze nel mio periodo di professionista ho un vivo ricordo di quando il mio personaggio dialogava con il pubblico (poiché decenni fa poteva ancora succedere che perfino gli adulti apostrofassero il burattino e scambiassero battute con lui). In quelle occasioni ho sentito nella mia pelle, o meglio, nelle mie mani, la tendenza del burattino a sfuggirmi, ossia a farmi dire cose che non avrei mai pensato di dire. Cose che pure facevano parte se pure non lusinghiere di me. Per trasmettere, far sentire agli adulti questa tendenza all’autonomia del burattino, proposi alle educatrici e poi ai genitori, di sottoporsi agli stessi giochi che proponevo i bambini. Funzionò molto bene, al di là delle mie previsioni, soprattutto nei gruppi misti. Mi accorsi che alcuni tra i volontari che accettavano di dare vita ai burattini, che gli adulti a volte, non so come dirlo, “fingevano di fingere” ossia di recitare ma comunicavano invece molto “sul serio”. Non ho mai evidenziato quello che emergeva nelle animazioni, poiché ben presto mi sono sentito vincolato al segreto professionale come un notaio.

Ogni bambino è sempre pronto a giocare con la sua identità, come fa con tutto quello che vuole conoscere, scambiandola, travestendola, stravolgendola o mantenendola ma per trasporla in contesti fantastici. Burattini, maschere, travestimenti, arredi e altro, possono allora costituire risorse per suscitare e sostenere questa sua ricerca di auto-individuazione.

Tuttavia queste attività non sono tra gli interessi della scuola, soprattutto negli ordini superiori, forse proprio perché si tratta di un comportamento spontaneo, ossia di un gioco apparentemente improduttivo, “fine a sé stesso”. Per la nostra mania pedantesca, continuiamo arbitrariamente sempre a separare, anzi a contrapporre, gioco e apprendimento.

Poche settimane fa ho letto con interesse che il presidente della repubblica francese Emanuel Macron ha auspicato che: “Il teatro diventi materia obbligatoria a scuola”. C’è allora in vista un’altra amnesia da sanare?

Fino a tempi recenti, se in bibliografia si trovavano accenni ai burattini, questi erano immancabilmente finalizzati all’allestimento di recite e saggi finali, il che presuppone una attenzione sempre verso il risultato più che verso i processi. Lo spettacolo esaurisce attualmente dove gli adulti concepiscono l’uso dei burattini, ma soddisfano in modo molto limitato le esigenze dei bambini.

Con civetteria, mi firmo burattinaio come per anni ho sempre fatto. In varie occasioni, però ho notato un certo sconcerto in chi mi aveva invitato. Alcuni organizzatori cambiavano d’ufficio la dicitura con altre: esperto, maestro, artista prestato alla pedagogia o altro. Perché? È un altro pregiudizio, che vede nel burattinaio una specie di individualista anarcoide girovago dedito a spettacoli popolari di scarsa qualità o per bambini. o, come scritto nella prima storia dei burattini apparsa in italiano (di Coccoluto Ferrigni, 1884): “… spettacoli per serve amoreggianti coi pompieri”. Ho il massimo rispetto per i burattinai che si dedicano a presentare spettacoli, anche se io ho scelto di fare un’altra cosa.

Potrei usare la definizione “Esperto in burattinologia applicata” con cui Rodari, con il suo noto umorismo, mi presentò ad una conferenza a Barcellona.

A Barcellona fummo invitati pochi mesi dopo la caduta della dittatura franchista, quando i catalani riuscirono ad organizzare una “Escola d’Estiu” (scuola estiva) alla luce del sole. La fame di aggiornamento era tale che a questa prima edizione non-clandestina si iscrissero diecimila insegnanti. Organizzarono trecento corsi di quindici giorni. I relatori erano quasi tutti catalani ma furono invitati una decina di relatori italiani tra cui Gianni Rodari e me (Tonucci, Alfieri, Franco Passatore ed altri). Infatti, durante la dittatura i catalani uscivano con visto turistico per aggiornarsi in Italia sugli sviluppi della pedagogia e quattro simpatiche maestre erano venute a Reggio, a visitare il mio “Laboratorio”.

Ho fatto leggere questo testo ai famigliari e sono emerse critiche sul mio narcisismo. C’è ovviamente qualcosa di vero ma spero che vi si possa leggere, forse tra le righe, quante siano quelle che possiamo chiamare le “glorie” di Reggio.

Il tempo passa e se cambia l’Italia, cambia anche Reggio e dunque cambiano le scuole della città. Vi manco da circa venti anni e non me la sento dunque di fare valutazioni. Ma ho sufficientemente approfondito le implicazioni dell’espressione ricorrente reggiana “Nueter rsan” per essere sicuro che le straordinarie qualità pedagogiche sapranno mantenersi a beneficio di tutti i bambini.

A chi più di un secolo fa ha iniziato questo approccio e a tutti coloro che poi lo hanno sostenuto con il loro immenso lavoro, deve dunque andare tutta la nostra gratitudine.